|

|

|

|||||||||||||

MMPP (Multi-Mode Photometer-Polarimeter) — многорежимный фотометр-поляриметр телескопа Цейсс-1000 предназначен для проведения фотометрических и поляриметрических исследований. На рис. 1 приведено изображение MMPP, смонтированного на фланце фокуса Кассегрена телескопа Цейсс-1000.

Прибор оснащен двумя турелями USB-HSFW (Edmund Optics) с пятью позициями для 50-мм фильтров, анализатором линейной поляризации и четвертьволновой пластиной.

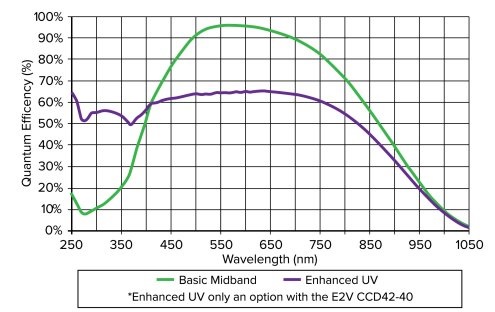

Основным светоприемником фотометра является ПЗС Eagle V (2048 × 2048 пикс), позволяющий проводить научные исследования в диапазонах от 300 до 1050 нм с максимумом чувствительности около 600 нм. Данный ПЗС оснащен водяным охлаждением. Также прибор рассчитан на использование с быстрым КМОП-светоприемником Andor NEO 5.5 (2560 × 2160 пикс) в режиме «быстрой фотометрии» и «lucky imaging».

В фотометрическом режиме в течение ночи без переоснащения прибора возможна работа в восьми фотометрических полосах. Изменение рабочего набора фильтров выполняется посредством замены колес в турелях (пять наборов колес описаны в конфигурации интерфейса управления прибором; нестандартные наборы потребуют изменения конфигурации).

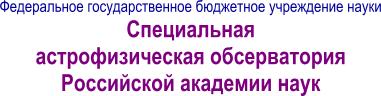

На рис. 2 приведена схема расположения узлов MMPP.

Непосредственно на входном фланце закреплен транслятор поворотной платформы фазовой пластины диаметром 25 мм. Далее располагается транслятор поворотной платформы анализатора поляризации диаметром 50 мм. Последними в корпусе установлены турели фотометрических фильтров. К задней стенке прибора крепится фланец светоприемника: ПЗС или КМОП.

Исходные коды встроенного программного обеспечения системы управления, утилит командной строки для работы с узлами прибора, библиотеки для разработки системы управления фотометром, принципиальные схемы и pdf-файлы с чертежами прибора размещены в отдельном репозитории github [1].

Управление прибором осуществляется при помощи компьютера на основе операционной системы Gentoo Linux. Дистанционное управление реализовано как посредством утилит командной строки (позволяющих автоматизировать рутинные наблюдения при помощи bashскриптов), так и при помощи графического интерфейса. Для удобства создания специализированных утилит управления прибором на языках C/C++ разработана разделяемая библиотека на языке С, формализующая протоколы управления узлами прибора и турелями Edmund Optics.

2.1. Состав прибора

Световой диаметр фотометрических фильтров и анализатора линейной поляризации составляет 48 мм. Световой диаметр фазовой пластины — 23.5 мм. Теоретическое невиньетированное поле светоприемников составляет 11.4 ′ в режиме фотометрии, 10.9 ′ в режиме линейной поляризации (оба размера — диагонали ПЗС-светоприемника), 2.6 ′ в режиме циркулярной поляризации. Диагональ светоприемников: ПЗС — 10.3 ′ , КМОП — 5.6 ′ .

2.2. Характеристики ПЗС-светоприемника

Камера Eagle V фирмы Raptor Photonics оборудована ПЗС-чипом E2V CCD42-40 обратной засветки (back illuminated). Полный формат кадра составляет 2048 × 2048 элементов, размер элемента — 13.5 микрон. Охлаждение чипа реализованно на термоэлектрическом преобразователе (элемент Пельтье) с внешним жидкостным охлаждением. Оцифровка получаемого сигнала производится PCI Express платой видеозахвата фирмы Epix Inc.

Согласно данным производителя, светоприемник имеет две штатных скорости считывания: 75 кГц («медленная») и 2 МГц («быстрая»). Темновой ток по данным производителя составляет 0.47 𝑒 на пиксель за час при температуре чипа −99.5°C. Коэффициент усиления имеет два возможных значения. В режиме «high gain» коэффициент преобразования (𝑒/ADU) для низкой скорости считывания имеет значение 1.13, для высокой — 1.15; шум считывания составляет 2.4 и 9.0 электрон соответственно. В режиме «low gain» коэффициенты преобразования имеют значения 6.36 и 6.44 соответственно; шум считывания — 4.1 и 14.7 электрон соответственно.

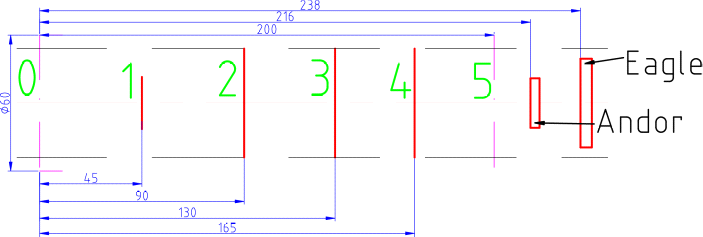

В лаборатории обеспечения наблюдений САО РАН были проведены измерения реальных значений характеристик светоприемника при температуре −99°C. Значение темнового тока составляет 0.95°𝑒 на пиксель за час экспозиции. В режиме «high gain» шум считывания составляет 2.3 𝑒 на низкой скорости считывания и 9.0 𝑒 на высокой скорости считывания; коэффициент преобразования 𝑒/ADU имеет значения 1.09 ± 0.01 и 1.11 ± 0.01 соответственно. В режиме «low gain» шум считывания составляет 3.6 𝑒 и 13.2 𝑒 соответственно; коэффициент преобразования — 5.70 ± 0.05 и 5.80 ± 0.05 соответственно.

На рис. 3 представлен дрейф «электронного нуля» светоприемника со временем.

На рис. 4 изображена паспортная кривая квантовой эффективности светоприемника (кривая «Basic Midband»).

3.1. Элементы механики MMPP

Поворотные платформы фазовой пластины и анализатора поляризации установлены на цилиндрических направляющих, позволяющих при помощи соединения винт-гайка вводить и выводить их из пучка посредством шаговых двигателей. Шаг винтового соединения составляет 1 мм, т.е. поворот шаговых двигателей на один шаг приводит к перемещению трансляторов на 5 мкм. Ограничение перемещения трансляторов реализовано на датчиках Холла A1101. Точность установки нуль-пункта трансляторов составляет ±0.13 мм. В положении «0» оба транслятора полностью выведены из пучка. Полный ход транслятора фазовой пластины составляет 67.5 мм (13500 шагов), транслятора анализатора поляризации — 145 мм (29000 шагов). Положение «в пучке» определяется юстировкой прибора, которую необходимо производить каждый раз после вмешательства в положение трансляторов или концевых датчиков. В среднем для транслятора фазовой пластины оно составляет 11400 шагов, а для транслятора анализатора поляризации — 16400 шагов.

Четвертьволновая фазовая пластинка приводится во вращение при помощи поворотной платформы 8MPR16-1 фирмы Standa, в которой аналоговый датчик Холла (служащий для определения нуль-пункта) заменен на A1101 (с встроенным компаратором и триггером Шмидта). Для вращения анализатора поляризации используется поворотная платформа 8MR190-2-4233 фирмы Standa. В ней в качестве нуль-пункта используется концевой выключатель. Конструктивные изменения данной платформы заключаются в удалении разъема типа DS9 и подключения проводки напрямую (при помощи пайки).

Точность установки нуль-пунктов обеих поворотных платформ составляет ±5 ′ . Дискрет поворотной платформы фазовой пластины составляет 0.75 ′ (80 шагов на 1° ), дискрет анализатора поляризации — 0.6 ′ (100 шагов на 1° ).

Монтаж фотометра на фланце телескопа Цейсс-1000 выполняется в соответствии с положением меток на фланцах телескопа и прибора. Аналогично по расположению меток устанавливаются светоприемники. Для удобства визуализации позиционный угол фланца телескопа должен быть установлен в положение 337.5° .

3.2. Система управления

Так как турели Edmund Optics представляют собой самостоятельные USB устройства, система управления прибором имеет модульную структуру. В приборе размещен USB-концентратор, к которому подключены обе турели с фильтрами, а также преобразователь интерфейсов USB↔TTL для работы с модулями управления парой шаговых двигателей.

3.2.1. Турели

Протокол управления турелями HSFW Edmund Optics не был документирован фирмой-изготовителем, поэтому был восстановлен методом обратной разработки. Устройство работает через HID-интерфейс и не нуждается для работы в правах суперпользователя.

Для управления устройством разработана утилита HSFW_management) [2], полностью реализующая возможности турелей: поиск среди устройств по идентификатору, названию колеса или названию фильтра; перемещение заданного колеса в требуемую позицию; реинициализация с перемещением в стартовую позицию; сохранение сведений о фильтрах в различных колесах в EEPROM устройства.

Турели поддерживают до пяти разных колес с фильтрами. Маркировка колес выполняется при помощи постоянного магнита, вклеиваемого в соответствующее отверстие на колесе. При подготовке нового колеса необходимо убедиться, что маркирующий магнит вклеен в соответствии с полярностью остальных магнитов (см. рис. 4). Буквой «P» на рисунке обозначено положение магнита, отмечающее нахождение одного из фильтров «в пучке»; «A», «B» и «C» — магниты, маркирующие колесо (магниты «D» и «E» расположены дальше и в кадр не вошли). Магнит «A» всегда должен присутствовать, маркируя положение нульпункта, позиции с «B» по «E» могут быть свободными (в этом случае колесо определяется как «A»), либо в одной из них может находиться магнит для соответствующей маркировки.

3.2.2. Управление шаговыми двигателями

Каждый линейный транслятор в совокупности с соответствующей поворотной платформой и управляющим контроллером оформлен как отдельное устройство. Все управляющие контроллеры размещаются на одной сигнальной шине UART (протокол: 8N1). Сигналы Tx контроллеров подключаются по схеме «открытый сток» с использованием внешней или слабой внутренней подтяжки. Скорость интерфейса задается в настройках контроллера, по умолчанию это 9600 бод. Система управления построена на основе микроконтроллера STM32F030 (см. рис. 32). Запись микропрограммы выполняется посредством встроенного в микроконтроллер бутлоадера (для его активации на плате размещены кнопки «boot» и «reset»). При помощи датчика тока MAX471 возможно измерение потребляемого двигателями в процессе работы тока. Микроконтроллер формирует сигналы STEP/DIR, которые преобразуются в силовые сигналы для шаговых двигателей при помощи модулей на основе драйверов DRV8825. В случае замены драйверов, до подключения шаговых двигателей требуется выставить предельный потребляемый ток в соответствии с таблицей 6.4.3 в приложении. Драйверы работают в режиме дробления шага на 16, однако, система управления не позволит переместить шаговый двигатель на дробное количество шагов, т.к. после окончания движения двигатель обесточивается. Система обеспечивает плавный разгон и торможение двигателей (кроме ситуаций наезда на концевик). Интерфейсы подключения концевых выключателей различаются: для двигателя 1 концевики подключаются к аналоговым входам МК, что позволяет параллельно ним установить дополнительные кнопки управления со слабой подтяжкой (резисторы сопротивлением 47 кОм) к земле. Данные кнопки выведены на лицевую панель прибора и позволяют управлять перемещением трансляторов без компьютера (для проверки работоспособности системы и перемещения транслятора анализатора поляризации при замене нижней турели светофильтров). Номер контроллера (по умолчанию — 0) хранится во внутренней флеш-памяти МК. Контроллер анализатора поляризации имеет номер 1, контроллер фазовой пластины — 2. В случае замены контроллера до установки его в прибор необходимо провести базовые настройки. Сразу после включения питания контроллеры находятся в неинициализированном состоянии. Для их инициализации в ручном режиме необходимо сместить все позиционные устройства в положительном направлении на небольшую величину (для гарантированного съезда с нулевого концевика), а затем двигать их в отрицательном направлении на количество шагов, превышающее рабочий диапазон — для установки на нулевые концевики. Далее до следующего отключения питания эту процедуру проводить не нужно.

Для удобства управления устройствами MMPP разработана утилита MMPP_control [3]. Краткий перечень параметров утилиты:

Коды возврата утилиты заданы в начале файла main.c. Они имеют следующее значение:

4.1. Графический интерфейс

Временный интерфейс системы управления запускается в ssh-сессии на управляющем компьютере zphot.sao.ru. Если утилита запускается вне директории, содержащей конфигурационные файлы, необходимо явно указать путь к файлу конфигурации, например:

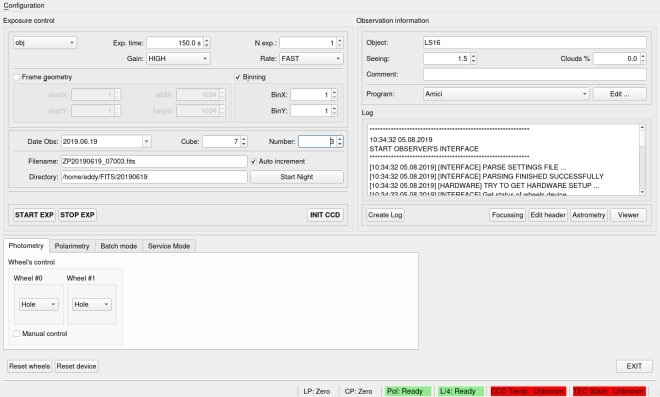

Внешний вид интерфейса изображен на рис. 5.

Основное окно интерфейса разбито на три блока. В верхней левой части располагается блок настройки параметров светоприемника и выходных файлов. Здесь указывается тип данных, длительность экспозиций и их количество, коэффициент усиления, скорость считывания, биннинг, геометрия подизображения при экспозиции части кадра, дата наблюдения, номера куба данных и файла, итоговое имя файла и выходная директория. В нижней части блока расположены кнопки запуска и прерывания экспозиции, а также кнопка повторной инициализации контроллера ПЗС в случае возникновения проблем.

В правой верхней части располагаются поля для заполнения ключевых слов FITS-файлов: имени объекта, качества изображений, облачности, комментария и программы наблюдения (с авторами). Ниже расположено окно вывода лог-файла наблюдательной ночи, под которым находятся вспомогательные элементы управления: кнопка сохранения лог-файла под определенным именем, кнопка вызова диалога фокусировки, кнопка редактирования заголовка последнего сохраненного файла, кнопка вызова диалога астрометрии (в разработке), кнопка вызова просмотрщика FITS-файлов.

Нижняя часть окна содержит элементы управления узлами фотометра. Во вкладке ❝Photometry❞ находятся выпадающие списки, позволяющие выбрать тот или иной фильтр из двух турелей. В автоматическом режиме при выборе фильтра в одной турели вторая перемещается в позицию ❝Hole❞, в ручном режиме управления это ограничение снимается.

Следующая вкладка — ❝Polarimetry❞ (см. рис. 6) — служит для работы в поляриметрической моде.

Помимо диалога выбора фотометрических полос она содержит две вкладки — для работы в режиме линейной или же циркулярной поляризации. Вкладки режимов поляризации позволяют задавать угол вращения анализатора поляризации и волновой пластины, а также выбирать количество циклов полуавтоматического измерения поляризации.

Вкладка ❝Batch mode❞ (в состоянии разработки) содержит интерфейс для заполнения файла-сценария наблюдений, задающего последовательность изменения конфигурации MMPP и параметров экспозиции. Вкладка ❝Service Mode❞ (в режиме разработке) предназначена для проведения калибровок и прочих технических работ с прибором.

В статусной строке окна СУ MMPP расположена информация о состоянии линейных трансляторов и поворотных платформ анализатора поляризации и волновой пластины, текущая температура ПЗС и состояние термоэлектрической системы охлаждения. Последние два поля позволяют задавать требуемую температуру чипа ПЗС, а также включать или выключать охлаждение.

С декабря 2018 года MMPP работает в режиме опытной эксплуатации на телескопе Цейсс-1000. Основная проблема, не позволяющая ввести прибор в штатную эксплуатацию — отсутствие надежной системы стабилизации температуры охлаждающей жидкости. Лабораторный чиллер (ООО «Завод Кристалл»), применяемый для этих целей, не способен достаточно охлаждать жидкость в летний и нагревать в зимний периоды. Максимальный перепад температуры рабочей жидкости и окружающей среды, которого удалось добиться от этой системы, не превышает 6°C. Ведется разработка компактной штатной системы термостабилизации охлаждающей жидкости с короткими шлангами, которую предполагается разместить прямо на трубе телескопа.

Использование интерференционных светофильтров имеет определенный недостаток при комбинировании их с ПЗС Eagle. Из-за расширенного в ИК-область рабочего диапазона светоприемника в полосах U и B возникает ИК-избыток [4]: интерференционные светофильтры не подавляют в достаточной степени высшие гармоники, что приводит к «утечке» на длине волны свыше 1000 нм. Избавиться от этого эффекта удалось лишь с применением блокирующих фильтров BG32, в результате чего несколько снизилась эффективность прибора в полосах U и V, а также изменилась форма кривых пропускания этих фильтров. В условиях перепадов температуры в течение наблюдательной ночи отсутствие надежной системы стабилизации температуры рабочей жидкости системы охлаждения светоприемника приводит к нестабильности температуры кристалла ПЗС, что делает невозможным проведение высокоточных измерений. Кроме того, во время наблюдений обнаружено возникновение рассеянного света в трубе телескопа Цейсс-1000, до устранения этой проблемы измерение линейной поляризации на метровом телескопе нецелесообразно.

Опытная эксплуатация прибора позволила разработать и усовершенствовать методики проведения на нем абсолютных и относительных фотометрических измерений, измерений линейной и эллиптической поляризации. Для изучения спектральных характеристик прибора разработана насадка с призмой прямого зрения (призма Амичи), которая позволит получать бесщелевые спектры низкого разрешения. Дисперсия разработанной призмы в красной области оказалась слишком малой для надежной калибровки по естественным объектам, разрабатывается стенд для снятия спектральных характеристик MMPP в лабораторных условиях.

|